化工列管式換熱設備:工業熱交換的核心引擎與綠色轉型先鋒

在化工生產中,列管式換熱設備憑借其高效傳熱、結構堅固、適應性強等特性,成為反應控溫、介質冷卻、余熱回收等環節的核心裝備。其技術演進與工業應用深度融合,不僅推動傳統產業升級,更成為碳中和目標下的關鍵技術載體。

一、技術原理與結構創新:從基礎設計到智能優化

1. 基礎結構與熱交換機制

列管式換熱設備由殼體、管束、管板、折流板及封頭構成,通過管程與殼程的逆流設計實現高效熱交換。管束采用正三角形或正方形排列,結合螺旋折流板或波紋管等強化傳熱技術,使傳熱系數較傳統設備提升30%—50%。例如,在乙烯裂解裝置中,螺旋折流板設計使傳熱系數突破10000 W/(m2·℃),設備體積縮小30%,年回收蒸汽量達80萬噸。

2. 材料革命與耐工況

耐腐蝕材料:316L不銹鋼、2205雙相鋼及鈦合金的應用,使設備在鹽酸、硫酸等強腐蝕介質中腐蝕速率<0.005mm/年,壽命延長至20年以上。例如,在氯堿工業中,鈦材管束連續運行5年無腐蝕,較傳統不銹鋼設備壽命提升3倍。

高溫材料:碳化硅-石墨烯復合材料耐溫達1500℃,導熱性能較傳統金屬提升3倍,重量減輕60%,適用于第四代鈉冷快堆余熱導出,系統熱效率突破60%。

自修復涂層:含微膠囊修復劑的納米涂層在出現0.5mm裂紋后,可在24小時內自主愈合,設備壽命延長至30年以上。

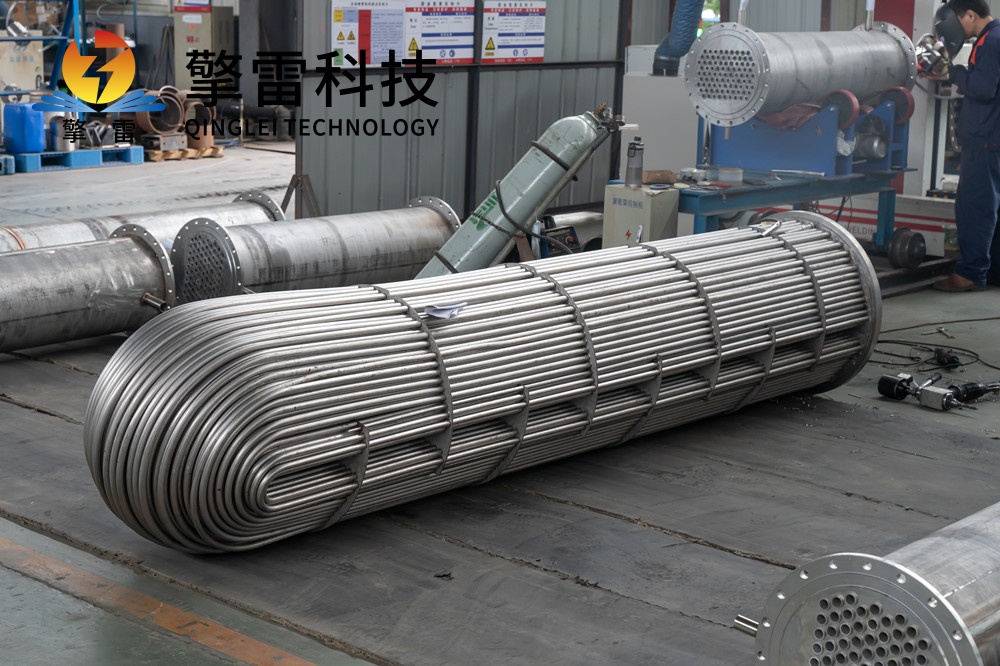

3. 結構優化與熱補償設計

浮頭式與U型管式:浮頭式換熱器一端管板自由浮動,適應管束與殼體的熱膨脹差,便于清洗和檢修;U型管式結構通過管束自由伸縮解決熱補償問題,適用于高溫高壓工況。例如,在合成氨工業中,U型管設計支持10MPa承壓能力,換熱效率提升22%,年增產超萬噸。

模塊化設計:單臺設備傳熱面積可達5000m2,通過增加U型管層數提升處理能力。某化工廠通過擴容實現產能提升30%且無需停機,基建費用降低千萬元級。

二、應用場景:從傳統化工到新興領域的全覆蓋

1. 石油化工:核心工藝的節能增效

原油加熱與油品冷卻:在加氫裂化裝置中,高溫爐氣通過管程將熱量傳遞給殼程原油,使原油溫度從50℃升至150℃,爐氣溫度降至200℃以下,輸送能耗降低20%。

反應器冷卻:在煉油過程中,列管式換熱器冷卻反應產物,確保工藝穩定性。例如,在催化裂化裝置中,回收反應熱用于蒸汽發生,年節能效益達2000萬元。

2. 電力行業:熱效率提升與碳減排

鍋爐余熱回收:在火電廠中,列管式蒸汽換熱器將高壓蒸汽冷凝為水,同時將給水加熱至280℃,熱效率達90%以上,年節煤超萬噸。

核電余熱導出:服務于第四代鈉冷快堆,碳化硅-石墨烯復合管束在650℃/12MPa參數下實現余熱導出,系統熱效率突破60%,年節約標準煤10萬噸

3. 制藥與食品:精準控溫與衛生標準

藥物合成與滅菌:在抗生素生產中,列管式換熱器實現98%溶劑循環利用,廢水COD降低60%,藥液溫度控制精度±0.5℃,有效成分保留率>99%。

巴氏殺菌與發酵:在牛奶加工中,殺菌溫度波動控制在±0.5℃以內,產品合格率提升至99.9%;在啤酒發酵中,高效傳熱設計確保溫度穩定性,保障風味品質。

4. 新能源與環保:綠色轉型的技術支撐

氫能儲能:在PEM電解槽中,列管式換熱器實現高效熱管理,氫氣純度達6N級,系統能效提升20%。

垃圾焚燒余熱回收:處理高溫地熱流體時,設備耐溫達350℃,壽命超20年,年減排CO?超千噸。

三、未來趨勢:智能化、低碳化與材料革命

1. 數字孿生與AI優化

通過CFD-FEM耦合算法構建設備虛擬模型,優化流道設計,剩余壽命預測誤差<8%。例如,某石化企業應用數字孿生技術后,維護成本降低40%,非計劃停機減少60%。集成AI算法的變頻調節系統響應時間<30秒,節能效益達20%。

2. 低碳材料與循環經濟

生物基復合材料:設備采用可回收材料制造,回收率≥95%,碳排放降低60%。

鈦材再生工藝:退役設備通過酸洗-再生工藝,材料回收率達90%,降低全生命周期成本。

3. 超臨界工況與微型化

超臨界CO?傳熱:適應31℃/7.38MPa超臨界條件,換熱系數突破10000W/(m2·K),助力碳捕集與儲能技術。

微通道革命:管徑縮小至0.5mm時,換熱系數達20000W/(m2·℃),較傳統設備提升5倍,適用于電子器件冷卻等高精度場景。

四、結語:工業基石的綠色進化

列管式換熱設備作為工業熱交換領域的核心裝備,正通過材料創新、結構優化與智能升級,推動化工、電力、制藥等傳統產業向高效、低碳方向轉型。未來,隨著碳化硅復合材料、數字孿生技術及超臨界傳熱技術的突破,其應用場景將進一步拓展,成為全球碳中和目標下的技術載體。對于企業而言,選擇列管式換熱設備不僅是技術升級,更是通向可持續未來的戰略決策。