高效換熱機組:工業熱能管理的核心引擎

在全球能源轉型與“雙碳”目標的驅動下,高效換熱機組憑借其高效節能、智能控制與緊湊靈活的核心優勢,已成為工業供熱、制冷及熱能回收領域的核心裝備。通過材料創新、結構優化與數字技術的深度融合,該設備重新定義了工業熱能管理的技術標準,為能源高效利用和環境保護提供了關鍵支撐。

一、技術革新:從效率到智能的全面突破

1. 高效換熱核心:材料與設計的雙重升級

高效換熱機組采用高傳熱系數、低流阻的板式或熱管式換熱器,結合納米熱膜技術,使傳熱系數提升至6000-8000W/(m²·℃),較傳統設備提高30%-50%。例如:

化工蒸餾塔余熱回收:某項目通過優化板片波紋設計(波紋傾角30°-60°,通道間距2-5mm),將換熱效率提升30%,年節約標準煤100噸。

工況適配:碳化硅陶瓷換熱器耐溫達2700℃以上,適用于超臨界CO?發電系統;鈦合金管束可在-20℃至400℃寬溫域內穩定運行,滿足碳捕集項目中-55℃工況下98%的CO?液化需求。

2. 智能控制系統:從被動響應到主動優化

機組集成PLC可編程控制器、PID溫控算法及AIoT技術,實現溫度、壓力、流量等參數的實時監控與動態優化:

氣候補償功能:根據室外溫濕度自動調整供水溫度,控制精度達±0.3℃,節能率提升18%-25%;

數字孿生系統:構建虛擬模型預測設備壽命,提前48小時預警結垢、腐蝕問題;

遠程監控平臺:支持手機/電腦端實時查看運行數據,實現無人值守運行。

3. 緊湊模塊化設計:空間利用的革命

通過標準化模塊組裝,機組支持單部件快速更換,維護時間縮短80%:

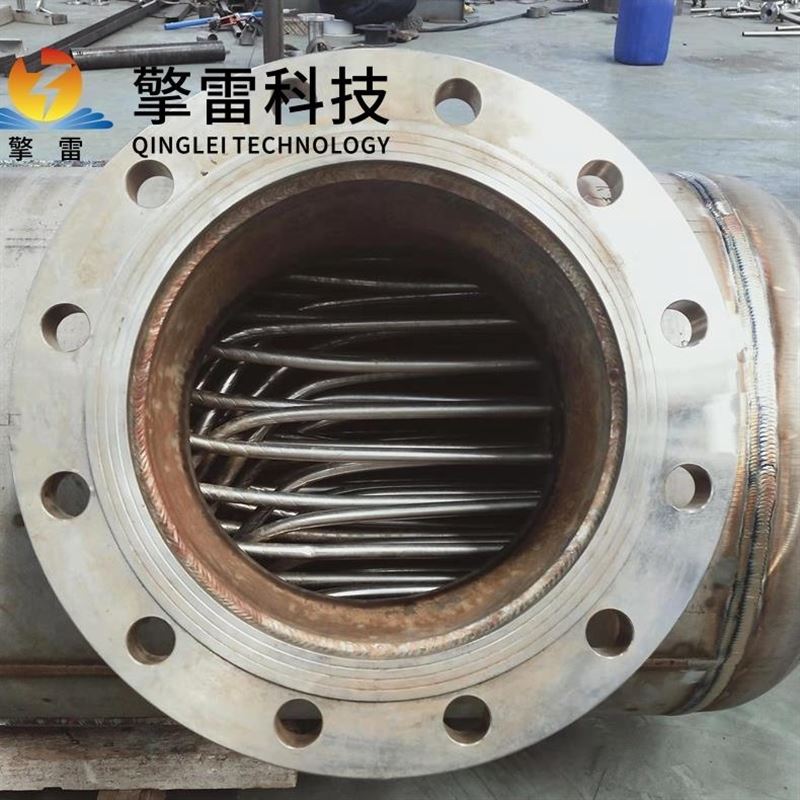

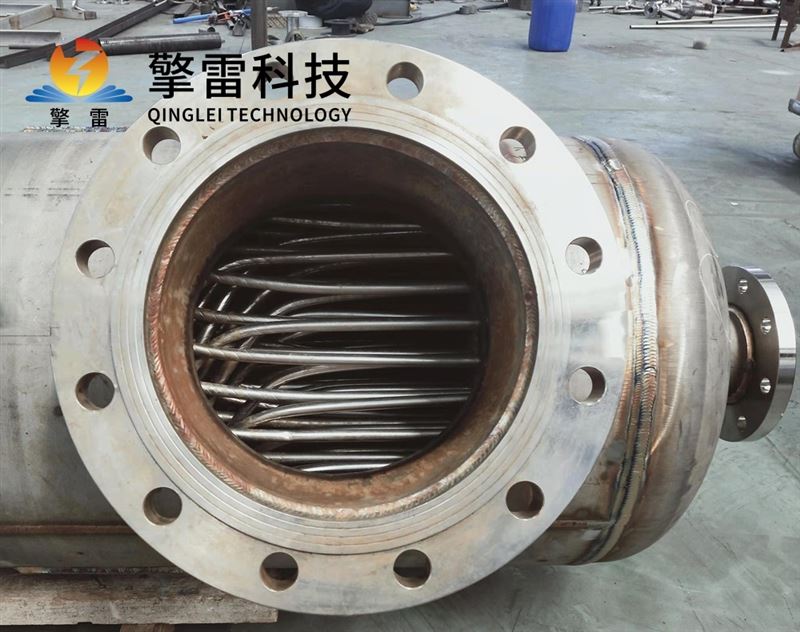

U型管換熱器:體積縮小30%,占地面積減少50%,滿足狹小機房安裝需求;

螺旋折流板設計:殼程壓降降低40%,適用于高粘度介質(如食品加工中的糖漿加熱);

相變儲能模塊:利用峰谷電價差,降低運行成本15%,減少碳排放。

二、應用場景:從工業到民用的全領域覆蓋

1. 區域供熱與制冷:舒適與節能的平衡

北方城市集中供熱:某項目將熱能利用率從70%提升至85%,年減少煤炭消耗10萬噸;

大型商業綜合體:武漢某項目采用板式換熱機組后,供熱制冷提升,室內溫度波動<±0.5℃,客戶滿意度提高20%,運營成本降低15%。

2. 工業余熱回收:變廢為寶的

鋼鐵冶金行業:回收高爐煤氣余熱發電,能源自給率提升30%;

石油化工領域:利用蒸餾塔頂余熱預熱原料,能耗降低15%-20%;

氫能產業:開發氫—水熱交換專用機組,支持綠氫制備與氨燃料動力系統。

3. 特殊工況需求:精準控溫的保障

醫院手術室:采用雙級換熱技術,先預熱再加熱,減少熱水溫度波動,保障ICU等關鍵區域用水安全;

數據中心冷卻:提供乙二醇溶液,將服務器入口溫度控制在25℃,PUE值降至1.25,延長設備壽命;

碳捕集系統:在-55℃工況下實現98%的CO?氣體液化,助力燃煤電廠碳捕集效率提升。

三、市場趨勢:從“配角”到“主角”的崛起

1. 政策驅動:節能減排的剛性需求

中國《工業能效提升行動計劃》要求2025年重點行業能效達到水平,高效換熱機組需求預計年增長12%-15%。同時,稅收優惠政策(節能設備投資享受10%-15%的稅收抵扣)進一步刺激企業升級設備。

2. 技術融合:多能互補與智能化升級

材料創新:石墨烯復合涂層提升換熱效率30%,耐蝕性延長5年;

系統集成:整合太陽能、地源熱泵與高效換熱機組,構建區域能源互聯網;

AI賦能:通過機器學習分析運行數據,動態優化換熱參數,實現能效。

3. 市場規模:高速增長的藍海

中國換熱器市場2023年規模達900.2億元,預計2030年突破1500億元,其中高效智能機組占比將從2025年的35%提升至2030年的60%。

四、未來展望:技術邊界的持續拓展

超高溫工況:開發耐2000℃以上材料,支持第四代核反應堆熱管理;

新能源領域:與熱電池、新能源汽車電池熱管理系統結合,探索新應用場景;

全球市場拓展:中國廠商通過開放型工業生態(統一模塊化接口、通信協議),加速跨品牌組件互換,提升國際競爭力。

- 上一篇:制藥反應冷卻螺旋纏繞換熱器-參數

- 下一篇:管殼式熱交換器

您的位置:

您的位置: