余熱回收換熱機組:工業節能與綠色轉型的核心引擎

在全球能源轉型與碳中和目標的驅動下,余熱回收換熱機組作為工業領域節能增效的關鍵設備,正通過技術創新與智能化升級重塑能源利用模式。該設備通過高效回收工業生產中的廢熱(如煙氣、廢水、廢氣等),將其轉化為可利用的熱能或電能,顯著提升能源利用效率,降低碳排放,成為工業綠色發展的重要支撐。

一、技術原理:熱力學定律與高效傳熱的融合

余熱回收換熱機組基于熱力學第二定律,通過熱傳導、對流和相變換熱三種方式實現能量轉移:

熱傳導:金屬管壁或傳熱板將熱量從高溫側自發傳遞至低溫側。例如,不銹鋼換熱管可在300℃煙氣中穩定導熱,確保高效傳熱。

相變換熱:低溫介質(如水)吸收熱量后發生相變(液態→氣態),吸收大量汽化潛熱,顯著提升換熱效率。在鋼鐵行業高爐煙氣余熱回收中,相變技術使熱效率突破90%,年節約標準煤超萬噸。

對流強化:通過螺旋流道或湍流發生器增強流體湍流程度,提高傳熱系數。某化工企業采用螺旋纏繞管束后,冷凝效率提升40%,蒸汽消耗降低25%。

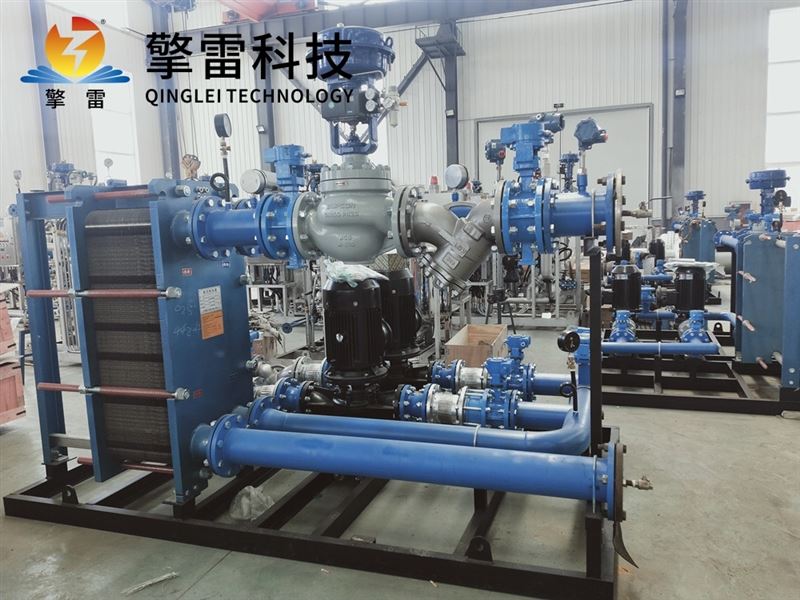

二、結構創新:模塊化設計與智能控制的集成

余熱回收換熱機組由四大核心模塊構成,形成高效、穩定、易維護的系統:

余熱收集系統:輸送高溫介質(如煙氣、廢水)至換熱器,確保熱源穩定供應。

高效換熱器:

板式換熱器:波紋板片疊加形成冷熱通道,逆流換熱效率高,結構緊湊,占地面積小。

管殼式換熱器:管束與殼體分離,適應熱膨脹,便于清洗,適用于高溫高壓工況。

熱管換熱器:利用熱管內部工質的蒸發和冷凝實現高效傳熱,無運動部件,可靠性高。

智能控制系統:集成PLC可編程控制器與觸摸屏操作界面,實時監測溫度、壓力、流量等參數,自動調節閥門開度。結合AI算法,基于峰谷電價與用熱需求變化,智能切換運行模式,運行成本降低20%-40%。

輔助設備:包括循環泵、穩壓裝置、傳感器等,確保系統穩定運行。例如,光纖傳感器可監測管壁溫度梯度,提前48小時預警泄漏風險。

三、材料突破:耐高溫、耐腐蝕與長壽命

針對工業廢熱的復雜工況,余熱回收換熱機組采用新型材料提升設備性能:

耐高溫材料:Incoloy 800合金用于高溫場景,壽命延長3倍;碳化硅陶瓷換熱器耐溫超2700℃,適用于超臨界CO?發電系統。

耐腐蝕材料:316L不銹鋼、雙相鋼2205應對酸性介質;石墨烯涂層提升傳熱效率20%,抗腐蝕性能提高5倍,結垢周期延長5倍。

輕量化與環保材料:采用生物基材料或可降解涂層,降低全生命周期碳足跡,助力碳中和目標實現。

四、應用場景:覆蓋工業全領域,效益顯著

余熱回收換熱機組在多個行業實現規模化應用,取得顯著經濟與環境效益:

鋼鐵行業:高爐煙氣余熱回收年節約標準煤1500噸,減排CO?4000噸;高爐沖渣水余熱回收滿足10萬㎡建筑供暖需求,年減少標煤消耗1.2萬噸。

化工行業:反應釜余熱預熱原料,節能率15%-40%,設備投資回收期<2年;蒸餾塔頂余熱回收降低能耗15%-20%。

電力行業:鍋爐排煙余熱供暖使發電效率提升8%,年節約燃料2000噸;火電廠廢氣回收技術減少污染物排放,提升能源綜合利用率。

新興領域:

氫能儲能:回收電解水制氫余熱,提高系統綜合效率。

數據中心:利用服務器散熱為辦公樓供暖,實現能源閉環,熱回收效率達90%以上。

碳捕集(CCUS):在-55℃工況下實現98%的CO?氣體液化,支持負碳排放目標。

五、未來趨勢:智能化、綜合能源利用與可持續發展

隨著技術進步與政策支持,余熱回收換熱機組將向以下方向發展:

智能化升級:通過數字孿生技術構建設備虛擬模型,實現故障預測與健康管理,維護效率提升;AI算法動態優化運行參數,節能潛力提升15%-25%。

綜合能源利用:與太陽能、風能、地熱能等多能互補技術結合,形成一體化能源解決方案。例如,某園區項目通過余熱+光伏耦合系統,能源自給率達80%。

政策與市場驅動:中國《“十四五”節能減排綜合工作方案》明確推廣余熱回收技術,預計2030年市場規模突破3000億元,年復合增長率12.5%。合同能源管理(EMC)模式普及,降低企業升級門檻。

結語

余熱回收換熱機組作為工業綠色轉型的“熱能管家”,通過高效節能、智能控制、模塊化設計等優勢,顯著降低企業運營成本,推動工業向低碳化、智能化方向升級。隨著全球對碳中和目標的追求,該設備將成為工業可持續發展的關鍵基礎設施,為構建零碳未來注入新動能。

您的位置:

您的位置: