蒸汽列管換熱設備:工業熱能轉換的核心引擎

引言

蒸汽列管換熱設備作為工業領域實現蒸汽與介質高效熱交換的核心裝備,憑借其經典的結構設計、廣泛的適應性及換熱性能,在電力、化工、食品、冶金等關鍵行業中發揮著不可替代的作用。本文從設備原理、結構特性、性能優勢、應用場景及發展趨勢等維度展開分析,揭示其推動工業綠色轉型的技術價值。

一、設備原理:汽水相變的熱力學平衡

蒸汽列管換熱設備基于汽水相變的熱力學平衡原理運行,核心過程分為三個階段:

蒸汽冷凝:高溫蒸汽進入殼程或管程,在換熱管表面釋放潛熱,逐漸冷凝為液態。冷凝液在重力或離心力作用下沿管壁流動,形成液膜。例如,在電廠鍋爐系統中,設備可將540℃高壓蒸汽冷凝為水,同時將給水加熱至280℃,熱效率達90%以上。

水加熱:低溫水在另一側(管程或殼程)逆向流動,吸收蒸汽冷凝釋放的熱量,溫度升高至設定值。通過逆流設計,冷熱流體進出方向相反,平均傳熱溫差顯著提升,換熱效率提高。

熱補償機制:通過管板與殼體的彈性連接或U型管設計,消除熱脹冷縮引起的熱應力,確保設備長期穩定運行。例如,在火箭發動機測試中,設備可承受1500℃高溫氫氣沖擊,性能穩定無衰減。

二、結構特性:模塊化設計與材料科學的融合

1. 經典結構組成

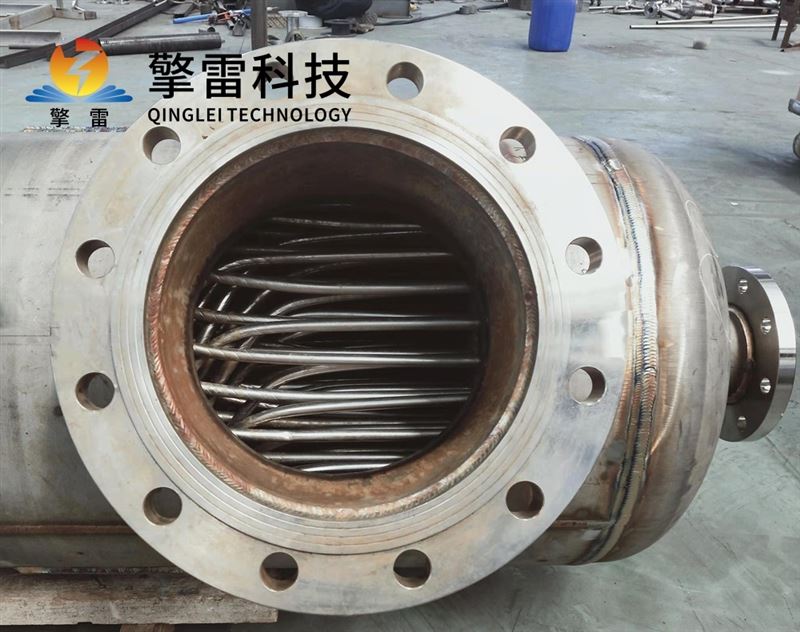

設備由殼體、管束、管板、折流板及封頭等部件構成:

殼體:采用高強度、耐腐蝕的金屬材料(如碳鋼、不銹鋼),為換熱過程提供穩定環境,并承受一定壓力。

管束:由多根換熱管平行排列而成,是熱量傳遞的核心部件。換熱管一般采用導熱性能良好的金屬材質(如銅、鋁或不銹鋼),部分設備采用石墨烯涂層管,導熱性能提升15%-20%,抗結垢性能增強50%。

管板:用于支撐和固定換熱管,確保管束在殼體內的穩定性。管板與殼體之間通過焊接或脹接等方式連接,形成良好的密封結構,防止介質泄漏。

折流板:設置在殼程內,引導流體多次改變方向,增加湍流程度,從而提高傳熱效率。例如,螺旋流場設計使總傳熱系數提升2-3倍,單位體積換熱能力達傳統設備的3倍以上。

封頭:位于殼體兩端,采用可拆卸設計,便于設備的安裝、維護和檢修,方便對換熱管進行清洗和更換。

2. 材料創新突破

高溫材料:碳化硅復合管束耐溫達800℃,在急冷急熱工況下無熱應力開裂;陶瓷基復合材料耐溫達2000℃,抗熱震性能提升3倍,適用于超高溫工況。

耐腐蝕材料:鈦合金設備在海水淡化領域連續運行無腐蝕,壽命是316L不銹鋼的2倍;雙相不銹鋼在特定環境中具有優異的耐點蝕性能,壽命顯著延長。

輕量化材料:碳纖維纏繞技術使設備耐壓能力提升至15MPa,滿足高壓蒸汽或導熱油工況。

3. 結構優化方向

微通道設計:通道尺寸縮小至0.5mm,換熱系數突破20000W/(m2·℃),較傳統設備提升5倍。

3D打印技術:制造復雜流道結構,比表面積提升至500㎡/m3,換熱效率翻倍。

仿生換熱表面:模仿鯊魚皮結構,減少流體阻力,壓降降低20%。

三、性能優勢:多維技術突破重塑能效標準

1. 高效換熱能力

總傳熱系數提升:通過優化管束設計和折流板布局,增強流體湍流程度。例如,在鹽酸生產中,螺紋管列管式蒸汽換熱裝置實現鹽酸的高效冷凝,年節約冷卻水用量達30萬噸。

冷凝效率優化:采用螺紋管技術可使冷凝效率提升,能耗降低。在電力行業中,設備使機組熱耗率下降,年增發電量顯著。

溫升控制精準:在相同換熱面積下,蒸汽冷凝效率達98%,水加熱溫升可達80℃,滿足高精度工藝需求。

2. 結構緊湊與可靠性

占地面積減少:相同換熱能力下,設備占地面積減少40%-60%,尤其適用于空間受限場景。垂直安裝設計使設備高度降低30%,便于與現有工藝管道對接。

耐壓耐溫范圍廣:設備可承受溫度跨度大,壓力范圍覆蓋真空至高壓。在石油煉化中,設備成功處理高溫合成氣,年處理量突破,系統熱效率提升。

長期穩定運行:采用耐腐蝕材料制成的換熱管和殼體,能夠在惡劣的工業環境中長期穩定運行,同時能夠承受高溫高壓蒸汽的沖擊,確保設備的安全性和可靠性。

3. 維護便捷性與智能化

模塊化設計:模塊化管束系統與可拆式結構結合,設備體積縮減,安裝空間節省。單管束更換技術減少停機時間,設備利用率提升。

智能控制升級:內置物聯網傳感器,實現遠程監控與預測性維護,故障預警準確率>95%。結合AI算法,可實時優化流體分配,能效比提升12%;故障診斷準確率≥95%,維護響應時間縮短70%。

抗結垢性能提升:表面涂覆石墨烯涂層,抗結垢性能提升50%,清洗周期延長至傳統設備的3倍。

四、應用場景:跨行業的熱能轉換樞紐

1. 電力行業

鍋爐給水加熱:在火電廠中,將高壓蒸汽冷凝釋放的熱量用于加熱鍋爐給水,提升熱效率。例如,某電廠鍋爐系統采用列管式蒸汽換熱器,熱效率達90%以上,顯著提升鍋爐整體能效。

汽輪機排汽冷凝:將汽輪機排汽冷凝為水,回收工質,維持真空度。在核電站中,列管式換熱器用于冷卻核反應堆產生的熱量,保障核設施的安全穩定運行。

2. 化工與冶金

反應控溫:在煉油、化工過程中,設備用于反應物料加熱、反應產物冷卻及蒸汽冷凝,保障生產穩定性與安全性。例如,在PTA裝置氧化反應器冷卻系統中,設備使反應溫度波動降低,產品優等品率提升。

余熱回收:在高溫熔煉與冷卻過程中,實現熱量回收與工藝優化。例如,在合成氨裝置中,回收反應余熱,預熱原料氣,系統能效提升15%。

3. 區域供熱與制冷

集中供暖:作為城市熱網核心,單臺設備可承擔5萬平方米供暖負荷。在集中供暖系統中,將蒸汽熱能轉換為熱水,輸送至用戶端。

工業制冷:作為吸收式制冷機的發生器,提供冷量。例如,在LNG接收站中,設備高度降低至傳統設備的60%,節省土地成本超千萬元。

4. 食品加工與制藥

食品殺菌與濃縮:在牛奶巴氏殺菌中,符合HACCP標準,保障產品質量。例如,某啤酒廠采用管殼式換熱器實現麥芽汁快速冷卻,殺菌效率提升25%。

藥品生產控溫:在抗生素生產中,精確控溫,滿足GMP要求。例如,在單克隆抗體生產中,設備實現培養基的精準控溫,產品純度達標。

5. 新能源與環保

氫能儲能:在氫能源儲能中,用于氣體的壓縮與液化,系統能效比提升。鈦合金換熱器耐氫脆測試,保障氫氣純化安全。

地熱利用:處理高溫地熱流體,設備耐溫達350℃,壽命超20年。

煙氣脫硫:回收余熱助力碳減排,合成氨裝置系統能效提升15%。

五、發展趨勢:綠色化與智能化融合

1. 材料革命

超高溫材料:陶瓷基復合材料耐溫達2000℃,適用于氫能源領域。

自修復材料:形狀記憶合金利用相變特性實現熱應力自修復,設備壽命延長。

綠色材料:設備采用生物基復合材料,回收率≥95%,碳排放降低60%。

2. 結構創新

定制化流道:3D打印技術制造復雜流道結構,比表面積提升至500㎡/m3。

可重構模塊:通過快速連接裝置實現流道重組,適應多工況切換。

微通道革命:通道尺寸縮小至0.5mm,換熱系數突破20000W/(m2·℃)。

3. 智能升級

數字孿生系統:構建設備三維模型,實時映射運行狀態,預測剩余壽命,優化清洗周期。

AI自適應調節:監測16個關鍵點溫差,自動優化流體分配,綜合能效提升12%-15%。

物聯網監控:內置傳感器實時采集溫度、壓力、流量數據,故障預警準確率>95%。

4. 綠色低碳

設計:廢水、廢氣處理成本趨近于零,助力碳中和目標。

余熱深度回收:構建余熱回收系統,熱效率提升25%,年節約標煤1200噸。

全生命周期管理:鈦材設備退役后,通過酸洗-再生工藝,材料回收率達90%,降低全生命周期成本。

結論

蒸汽列管換熱設備以汽水相變的熱力學平衡為核心,通過材料創新、結構優化與智能控制,重新定義了工業熱能轉換的技術標準。從電廠鍋爐到新能源開發,從化工生產到食品加工,其性能優勢正推動工業流程向綠色、高效轉型。未來,隨著材料科學與數字技術的深度融合,列管換熱設備將持續突破性能邊界,為全球工業低碳化進程注入新動能。

- 上一篇:制藥反應列管換熱器-參數

- 下一篇:管殼式熱交換器

您的位置:

您的位置: