工業管式熱交換器:高效傳熱與智能化的工業核心設備

一、技術原理與結構創新

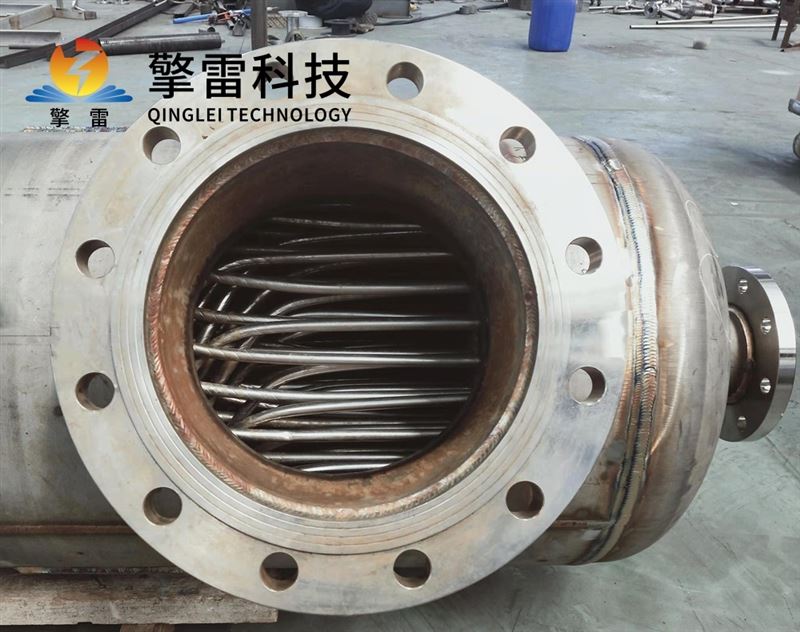

工業管式熱交換器通過管壁實現冷熱流體的熱量傳遞,其核心結構包括殼體、管束、管板、折流板及封頭:

管束排列優化:采用正三角形或轉角正三角形布局,單位體積傳熱面積達80-150m2/m3,顯著提升熱交換效率。例如,在乙烯裝置中,碳化硅管束通過優化排列實現熱回收效率85%,單位體積傳熱面積較傳統設備提升30%。

折流板強化傳熱:垂直于管束安裝的折流板強制冷流體多次改變流向,使湍流強度提升30%-50%,總傳熱系數提高20%-30%。某煉油廠通過加裝折流板,使原油冷卻效率提升40%,處理量增加20%。

模塊化設計:法蘭連接標準模塊支持單臺設備處理量從10㎡擴展至1000㎡,建設周期縮短50%。某化工廠通過模塊化擴容實現產能提升30%,且無需停機操作。

二、材料創新與工況適配

材料科學突破推動管式熱交換器向高溫、高壓、強腐蝕場景延伸:

耐高溫材料:石墨烯增強復合管熱導率突破300W/(m·K),耐溫提升至1500℃,適應超臨界CO?發電等工況。在第四代核電高溫氣冷堆中,該材料使熱效率提升15%,設備壽命延長至20年。

抗腐蝕合金:鈦合金-陶瓷復合材料抗氯離子腐蝕性能提升3倍,應用于海水淡化系統壽命超15年;Inconel 625合金管束在1200℃氫環境下穩定運行超5萬小時,抗氧化性能是310S不銹鋼的2倍。

輕量化設計:全鋁結構重量較銅管鋁翅片式減輕50%,原材料成本占比僅20%。某熱泵熱水器企業完成90%產品切換后,年節約采購成本超億元。

三、智能化與綠色化融合

數字技術賦能設備運維與能效管理:

數字孿生技術:構建設備三維模型,集成溫度場、流場數據,實現剩余壽命預測誤差<8%。某核電項目通過實時監測16個關鍵點溫差,自動優化流體分配,綜合能效提升12%,非計劃停機減少80%。

AI故障診斷系統:基于LSTM神經網絡分析運行參數,故障識別準確率達92%。某石化企業應用后,維護響應時間縮短70%,年維護成本降低45%。

碳中和模塊:集成光伏發電與儲能系統,構建零碳熱交換解決方案。某熱電廠項目年節約標準煤10萬噸,碳減排量達50萬噸。

四、行業應用與效益提升

管式熱交換器在多領域實現關鍵技術突破:

化工與石油:在渣油冷卻、乙烯裂解氣換熱中,壓力達15MPa、溫度800℃,能耗降低30%,設備壽命延長5年。某煉油廠通過優化管束布局,使換熱器體積縮減30%,綜合能效提高12%。

制藥工業:反應器控溫精度達±0.5℃,符合GMP標準,產品合格率提升至99.5%。在生物制藥UHT滅菌中,2秒內將牛奶加熱至137℃再急速冷卻,有效成分保留率>99%。

電力能源:汽輪機冷凝、鍋爐給水預熱中,傳熱系數1535W/m2K,壓降<8kPa,熱效率提升15%,年節煤5萬噸。某LNG接收站采用螺旋纏繞式設計,設備高度降低60%,節省土地成本超千萬元。

環保工程:煙氣余熱回收系統中,氯離子含量≤100mg/L,能源利用率提升40%,處理成本降低60%。在碳捕集項目中,-55℃工況下實現98%的CO?氣體液化,助力燃煤電廠減排效率提升。

五、未來趨勢與市場展望

材料革命:石墨烯復合材料熱導率突破600W/(m·K),在超臨界CO?發電系統中實現1800℃耐溫性能;自修復涂層通過納米容器技術實現微裂紋自動修復,設備壽命延長至30年以上。

結構突破:極小通道設計(當量直徑10μm—1000μm)使比表面積達5000m2/m3,在氫能領域實現-20℃至90℃寬溫域運行,氫氣純度達99.999%。

市場增長:2023年全球管式換熱器市場規模約110億美元,預計2026年達160億美元;中國市場規模2023年約450億元,2025年將突破550億元。政策支持(如研發費用加計扣除)與低碳需求(如CCUS項目)將成為主要驅動力。

- 上一篇:管殼螺旋纏繞管式換熱設備-參數

- 下一篇:丙酮列管冷凝器-參數

您的位置:

您的位置: