磷酸鐵鋰列管式換熱器:新能源領域的熱交換核心裝備

磷酸鐵鋰(LiFePO?)作為鋰離子電池正極材料的核心原料,其生產過程涉及高溫反應、強腐蝕性介質及復雜成分處理,對換熱設備提出嚴苛要求。列管式換熱器憑借其高效傳熱、結構緊湊、耐腐蝕性強等特性,成為磷酸鐵鋰生產中的熱交換裝備。本文從技術原理、結構創新、材料突破、應用場景及發展趨勢五個維度,系統解析磷酸鐵鋰列管式換熱器的技術優勢與行業價值。

一、技術原理:熱傳導與對流協同的高效換熱

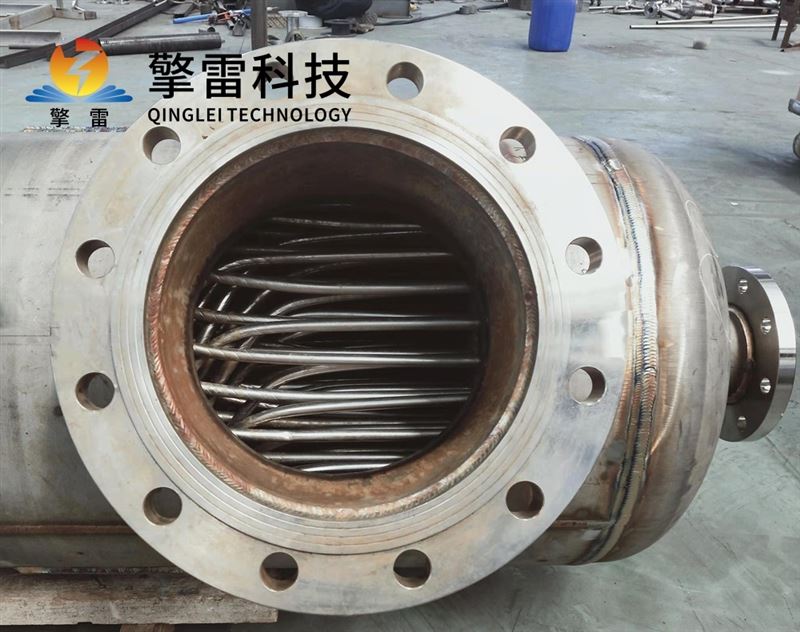

磷酸鐵鋰列管式換熱器基于熱傳導與對流傳熱兩大物理現象,通過精密設計的流體通道實現熱量高效交換。高溫流體(如反應后的磷酸鐵鋰溶液或熱媒)在管程(換熱管內部)流動,熱量通過管壁傳導至殼程(換熱管外部),低溫流體(如冷卻水或冷空氣)在殼程吸收熱量,完成熱交換。這一過程中,管壁材料的導熱性能、流體流速及換熱管排列方式直接影響傳熱效率。

以山東擎雷環境科技研發的螺旋纏繞式列管換熱器為例,其通過15°-30°螺旋角設計,使殼程流體形成螺旋湍流,湍流強度提升40%,傳熱系數可達8000-12000 W/(m2·℃),較傳統設備提高5-15倍。某LNG液化裝置采用微通道技術(通道尺寸0.5mm),換熱系數突破20000 W/(m2·℃),實現毫秒級熱響應,顯著提升能源利用效率。

二、結構創新:多流程設計與模塊化擴展

磷酸鐵鋰列管式換熱器的核心創新在于多流程設計與模塊化擴展能力:

分程隔板技術:通過分程隔板將管程流體分割為2-8個獨立通道,延長流體路徑并提升流速。以四管程設備為例,流體流速提升2倍,湍流強度增加40%,總傳熱系數較單管程設備提升30%。

螺旋導流板:殼程采用螺旋導流板替代傳統弓形折流板,使流體呈螺旋流動,湍流強度提升50%,傳熱系數達6000-8000 W/(m2·℃),較傳統設計效率提升20%。

模塊化設計:支持在線擴容,某化工廠通過增加纏繞層數提升換熱能力30%,無需停機即可完成技術改造,降低非計劃停機風險。

三、材料突破:耐高溫與強腐蝕的雙重防護

磷酸鐵鋰生產環境對換熱器材料提出嚴苛挑戰:

鈦合金管束:在含氯離子環境中耐腐蝕速率<0.005mm/年,適用于電解液冷卻場景。某磷酸鐵鋰儲能系統采用Φ19×2mm鈦合金管,在pH 8-10的電解液中連續運行3年無泄漏,壽命較碳鋼提升5倍。

碳化硅復合材料:導熱系數達120-270 W/(m·K),是銅的1.5倍、不銹鋼的5倍,可承受1600℃高溫。某企業采用碳化硅管束在1200℃合成氣急冷中連續運行2萬小時無性能衰減,熱回收效率達85%,年節約天然氣成本超200萬元。

涂層技術:碳化硅涂層提升耐磨損性能5倍,設備壽命延長至12年;納米自修復涂層通過粒子遷移填補微觀裂紋,進一步延長使用壽命。

四、應用場景:新能源與工業余熱的協同優化

磷酸鐵鋰列管式換熱器在新能源領域及工業余熱回收中表現:

電池熱管理:在磷酸鐵鋰電池充放電過程中,換熱器通過優化螺旋角和流速,將電池溫度均勻性控制在±1℃以內,延長電池壽命20%。某電動汽車廠商采用螺旋纏繞換熱器后,電池組溫差從5℃降至1℃,循環壽命提升15%。

余熱回收:某磷酸鐵鋰生產企業通過換熱器回收反應釜排出的800-1000℃高溫煙氣,預熱原料氣至600℃,熱回收效率達85%,年節約蒸汽1.2萬噸,減少二氧化碳排放3.2萬噸。

化工生產:在濕法磷酸生產工藝中,換熱器將稀磷酸從54%濃縮至98%,滿足后續生產需求;在氨中和反應中,通過精準控溫(80-90℃)保障反應順利進行,提高產品純度。

五、發展趨勢:智能化與綠色化的深度融合

未來,磷酸鐵鋰列管式換熱器將向智能化、綠色化方向演進:

數字孿生技術:構建設備三維模型,集成溫度場、流場數據,實現剩余壽命預測。某項目通過該技術將設備故障率降低85%,維護周期延長至24個月。

AI算法優化:動態調整流體流速與溫度,某儲能系統通過AI優化年能耗降低15%,提升能源利用效率。

碳捕集與氫能耦合:在碳捕集系統中回收CO?,優化捕集工藝使碳捕集率高達98%;在電解水制氫裝置中高效帶走反應熱,提升氫氣產出效率。

結語

磷酸鐵鋰列管式換熱器作為新能源領域的核心裝備,通過材料創新、結構優化與智能化控制,實現了高效傳熱、耐腐蝕與長壽命的協同突破。隨著全球能源轉型加速,其在電池熱管理、工業余熱回收及碳捕集等領域的應用前景廣闊。未來,隨著數字孿生、AI算法等技術的深度融合,磷酸鐵鋰列管式換熱器將進一步推動工業生產向高效、綠色、可持續方向邁進。

- 上一篇:草甘膦廢水纏繞管換熱器-參數

- 下一篇:管殼式熱交換器

您的位置:

您的位置: