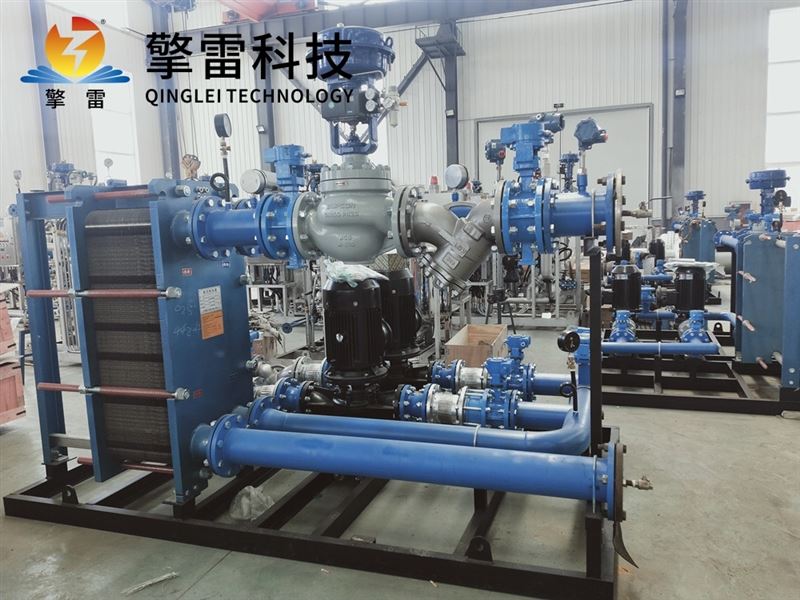

智能一體化換熱機組-原理

一、技術架構:全流程自動化閉環的構建

智能一體化換熱機組以“智能感知-自主決策-精準執行"為核心,通過多維度技術創新實現熱能管理的全面升級:

多參數傳感器矩陣

集成溫度、壓力、流量、水質(電導率/pH值)等20余類傳感器,采樣頻率達100Hz,誤差范圍±0.1%。例如,在化工蒸餾塔余熱回收中,高精度傳感器可實時捕捉0.1℃級溫度波動,為控制策略調整提供數據支撐。

邊緣計算與數字孿生

邊緣計算網關在本地完成數據清洗與特征提取,僅上傳關鍵參數至云端,降低通信負載90%,系統響應速度提升至毫秒級。數字孿生模型通過虛擬鏡像模擬不同工況,優化控制策略生成時間縮短至分鐘級。在北方某城市集中供熱改造中,該技術實現熱負荷動態匹配,熱能利用率從70%提升至85%。

強化學習與自適應控制

基于歷史數據與實時反饋,動態調整循環泵頻率、閥門開度等參數,能效提升15%-20%。某數據中心采用該算法后,冷卻系統年省電費超千萬元,PUE值降至1.15以下。自適應水力平衡系統通過壓力波傳播分析自動校準各支路流量,消除冷熱不均現象,室溫差異從±5℃縮小至±1℃。

二、核心優勢:效率、可靠性與環保的三重突破

高效節能

傳熱效率提升:采用板式或微通道換熱器,傳熱系數達6000-8000W/(m2·℃),較傳統設備提升30%-50%。在MDI生產中,冷凝效率提升40%,蒸汽消耗降低25%。

智能調節技術:通過變頻控制與動態負荷匹配,降低能耗20%-40%。例如,集中供熱系統熱能利用率達85%以上,煤炭消耗減少30%,碳排放降低25%。

余熱回收能力:支持工業廢熱、煙氣余熱等多場景回收。某鋼鐵企業高爐煤氣余熱發電項目年節約標準煤5萬噸,減少CO?排放12萬噸。

穩定可靠

冗余安全機制:配備UPS電源、雙回路控制與緊急泄壓裝置,確保工況下系統安全。全電動執行機構采用伺服電機驅動,響應時間≤0.5秒,控制精度±0.5%。

抗腐蝕與長壽命:關鍵部件采用碳化硅、鈦合金等耐腐蝕材料,設備壽命超20年。在氯堿工業中,碳化硅換熱器替代鈦材設備后,年維護成本降低60%。

環保低碳

污染物減排:通過冷凝換熱降低煙氣溫度至露點以下,實現年節水10萬噸,PM2.5排放降低30%。

碳捕集支持:為CO?液化項目提供精確溫度控制,能耗降低15%,助力碳中和目標實現。

三、應用場景:跨行業覆蓋與定制化解決方案

集中供熱與區域能源

在北方城市供熱改造中,機組替代傳統換熱站,提升熱能利用率并降低運維成本。例如,北京某200萬㎡供熱項目實現動態溫控,室溫波動控制在±1.5℃,年節電量相當于減少標煤消耗500噸。

支持多能源互補,如太陽能+換熱機組聯合供熱系統,進一步提升能源利用效率。某賓館項目中,太陽能利用率提升至60%,年減少燃氣消耗40%。

工業熱管理

化工與制藥:在MDI、丙烯酸等生產中,通過精準控溫確保反應效率,產品純度達99.9%。某制藥企業疫苗生產中,機組將反應釜溫度波動控制在±0.2℃范圍內,確保產品質量穩定性。

鋼鐵冶金:高爐煤氣余熱發電系統年發電量增加8000萬度,余熱回收效率提升25%。

商業建筑與公共設施

在數據中心冷卻中,采用間接蒸發冷卻+全自動換熱機組,PUE降至1.15以下,年省電費超千萬元。

為醫院、學校等場所提供穩定熱水供應,熱水供應穩定性提升50%,年節約能源成本30萬元。

新能源與碳管理

開發氫-水熱交換專用機組,支持氫能儲能與運輸全鏈條溫控需求。在新能源電池測試中,通過多級換熱系統實現-40℃~150℃寬溫域控制,測試效率提升3倍。

在碳捕集系統中,機組使系統能耗降低15%,推動CCS技術商業化應用。

四、未來趨勢:技術融合能源管理新范式

材料革命

研發石墨烯/碳化硅復合材料(熱導率突破300W/(m·K))、管徑<1mm的微通道換熱器(傳熱面積密度達5000m2/m3),推動設備性能持續提升。碳化硅陶瓷換熱器耐溫2700℃以上,適用于超臨界CO?發電系統。

智能化升級

基于LSTM神經網絡的預測性維護模型可提前72小時預警95%的潛在故障。

集成5G+邊緣計算,實現毫秒級參數調節;開發自學習控制系統,適應非線性工況。

綠色化轉型

生物基換熱材料與零碳能源耦合,推動工業碳中和。

推廣再制造技術,對退役機組進行激光熔覆修復,性能恢復至新機的95%以上。

市場與政策驅動

全球智能換熱機組市場規模預計以年均10%的速度增長,2030年達25億美元。中國板式換熱器市場規模預計2030年突破百億元人民幣,年復合增長率15%-20%。

國家“十四五"規劃明確推廣高效智能換熱機組,給予稅收優惠與補貼,加速市場普及。

智能一體化換熱機組-原理

- 上一篇:導熱油纏繞螺旋管換熱器-原理

- 下一篇:稀黑液列管冷凝器-原理

您的位置:

您的位置: