船舶行業作為全球貿易與海洋資源開發的關鍵載體,其熱管理系統對換熱器的性能要求極為嚴苛。船舶換熱器需在有限空間內實現高效傳熱,同時抵御海水腐蝕、振動沖擊及溫差等挑戰,是保障船舶動力系統穩定運行、提升能源利用效率的核心裝備。隨著綠色航運與智能化技術的發展,船舶換熱器正朝著耐腐蝕、緊湊化、智能化方向升級,推動航運業向節能降碳轉型。

核心技術特點與材料創新

緊湊設計與輕量化

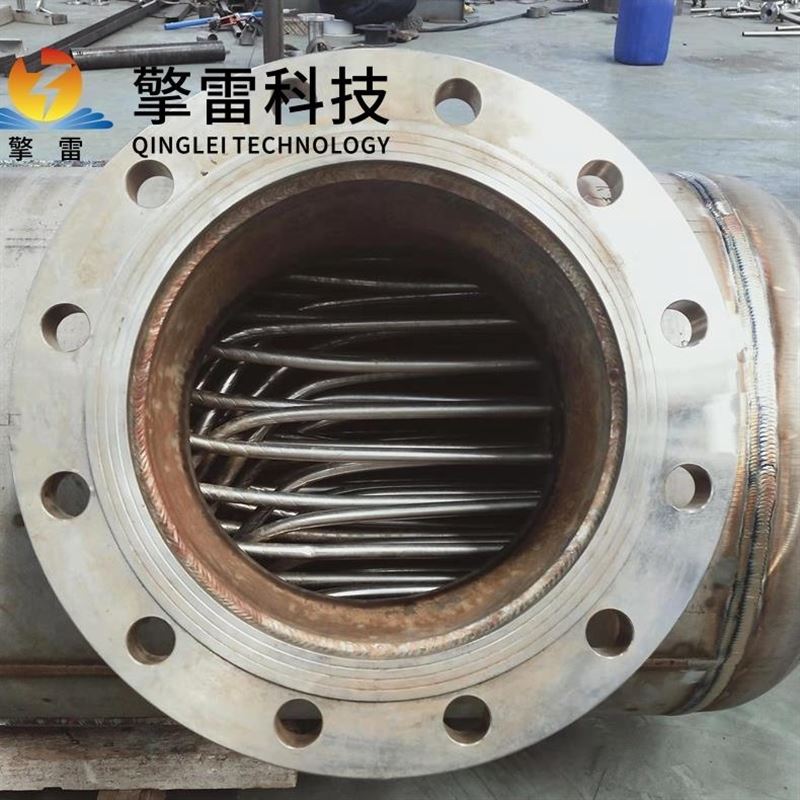

船舶艙室空間有限,換熱器需采用緊湊結構設計以適配空間限制。例如,板式換熱器通過波紋板片增強湍流,單位體積傳熱面積可達傳統管殼式的2-3倍,重量減輕30%以上。螺旋纏繞管式換熱器則通過三維螺旋流道減少邊界層厚度,傳熱系數提升40%-60%,同時模塊化設計支持快速擴容,無需停機即可提升換熱能力。

耐腐蝕材料體系

海洋環境的高鹽度、高濕度及腐蝕性介質對換熱器材料提出嚴苛要求。鈦合金憑借表面致密氧化膜(TiO?)耐氫氟酸以外所有酸、堿及海水腐蝕,年腐蝕速率<0.005mm,設備壽命達30年以上,廣泛應用于主機冷卻、海水淡化等場景。不銹鋼(如316L)與銅合金(如黃銅、青銅)則通過耐蝕性優化適配不同工況,氟塑料涂層與納米復合涂層進一步增強抗滲透性能,延長設備壽命。

抗振抗沖擊結構

船舶航行中的振動與沖擊要求換熱器具備高結構穩定性。板式換熱器采用“肋"形結構與多點固定技術,提升抗振性能;管殼式換熱器通過雙管板密封系統與厚壁管束設計,承受20-30MPa高壓及溫差,確保密封性與耐壓能力。智能監測儀實時監測溫度、壓力參數,結合AI算法實現故障預警與健康評估,保障運行安全。

典型應用場景與節能效益

主機冷卻與廢熱回收

船舶主機冷卻系統通過換熱器將高溫冷卻水熱量傳遞至海水,維持發動機穩定運行。廢氣管式換熱器則回收主機排氣余熱,用于加熱燃油、生活用水或產生蒸汽,年減排CO?超萬噸,能源利用率提升20%。例如,在PTA生產船中,鈦材纏繞管換熱器將180℃工藝氣冷卻至40℃,熱回收效率達90%,年節約運維成本超百萬元。

海水淡化與空調系統

海水淡化裝置采用板式或螺旋纏繞式換熱器實現海水預熱與冷卻,鈦合金材料耐高鹽度腐蝕,設備壽命突破20年。船舶空調系統通過板式換熱器實現制冷劑與冷卻水的熱量交換,能效比(EER)達5.5以上,精確控溫(±0.5℃)保障船員舒適環境。

燃油預熱與艙室供暖

燃油預熱系統利用主機冷卻水或蒸汽對低溫燃油進行加熱,降低粘度提升燃燒效率。管殼式換熱器在此場景中表現優異,耐壓耐溫性能滿足安全要求。艙室供暖則通過換熱器回收廢熱,減少額外能源消耗,符合國際海事組織(IMO)節能減排標準。

行業挑戰與解決方案

腐蝕與結垢問題

海水中的鹽分、酸性物質及微生物易導致換熱器腐蝕與結垢。解決方案包括采用鈦合金、氟塑料等耐蝕材料,結合電化學保護(如陰極保護)與緩蝕劑添加,以及定期反向沖洗與智能清洗系統,減少結垢速率80%,延長清洗周期至3年以上。

空間與重量限制

船舶空間緊湊要求換熱器輕量化設計。鈦-鋼復合管結合鈦的耐蝕性與鋼的強度,成本降低40%;鋁-銅復合管提升導熱性能,適用于家用空調。3D打印技術制造復雜流道,材料利用率提高30%,縮短制造周期50%。

維護與智能化需求

海洋環境下的維護困難推動智能化監測發展。智能監測儀通過壓力、溫度傳感器實時采集數據,結合數字孿生技術構建三維熱場模型,實現剩余壽命預測與清洗周期優化。遠程監控與預測性維護減少非計劃停機時間,提升系統可靠性。

未來趨勢與綠色發展

新材料與高效傳熱技術

超高溫耐蝕材料(如碳化硅、納米增強合金)研發突破現有極限,適配工況需求。微通道換熱器、納米流體強化傳熱技術提升傳熱效率,減小設備體積。模塊化設計支持快速組合與升級,適應不同船舶需求。

智能化與綠色制造

AI自適應控制系統根據負荷變化動態調整流速與湍流度,綜合能效提升15%,碳排放減少30%。材料回收體系實現鈦材、碳化硅閉環利用,降低生產成本25%。適配低GWP制冷劑(如R290、CO?),減少對臭氧層與氣候的影響,符合“雙碳"目標與IMO環保標準。

標準化與行業認證

建立船舶換熱器行業標準,規范設計、測試與認證流程,推動國際互認。通過規模化生產與材料替代降低初期投資,提升市場競爭力。針對高鹽、高腐蝕、高粘度等工況,持續優化材料與結構設計,提升設備可靠性。

結語

憑借其緊湊設計、耐腐蝕材料、智能化監測及高效傳熱特性,成為海洋工程熱管理的核心裝備。從主機冷卻到廢熱回收,從海水淡化到空調系統,其應用貫穿船舶熱管理的全流程,推動能源利用率提升與碳中和目標實現。隨著材料科學、智能控制及制造工藝的持續突破,船舶換熱器將在全球航運節能降碳中發揮更加重要的作用,重塑海洋工程熱管理的技術范式,為綠色航運與可持續發展提供堅實支撐。

船舶行業換熱器

船舶行業換熱器

您的位置:

您的位置: