U型列管式換熱器:工業熱交換領域的核心裝備解析

一、定義與核心原理

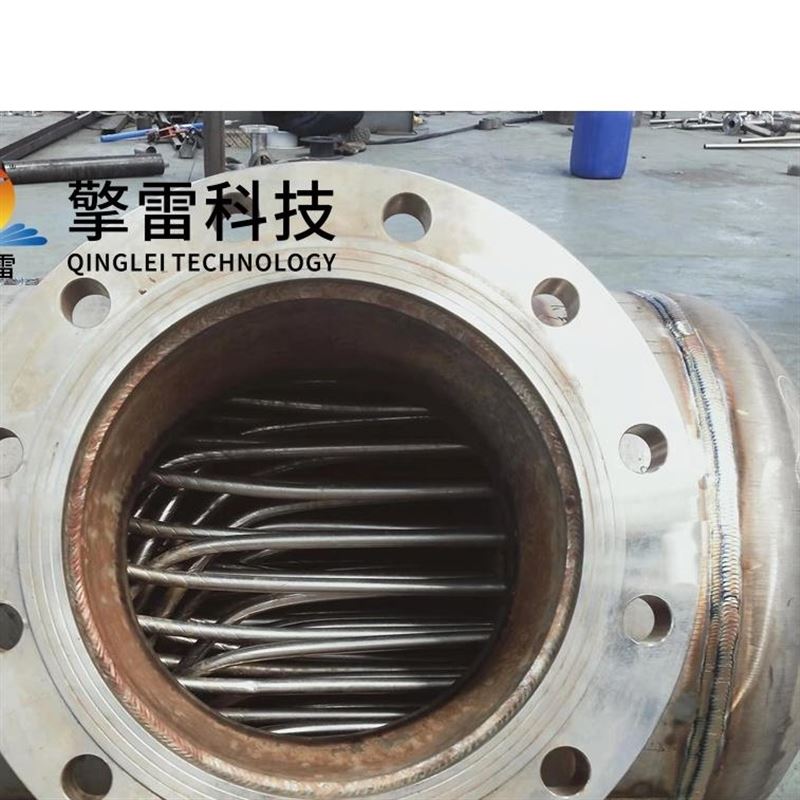

U型列管式換熱器是一種通過U型管束實現熱交換的設備,其核心原理是利用熱流體與冷流體在管程(U型管內部)與殼程(U型管外部與殼體內壁之間的空間)的逆向流動,通過管壁進行熱量傳遞。例如,在石油煉制中,高溫裂解氣通過管程將熱量傳遞給殼程的冷卻水,使裂解氣溫度從500℃降至100℃,同時冷卻水溫度從30℃升至80℃,實現高效熱回收。

二、結構組成與功能解析

殼體:作為承壓容器,通常由碳鋼或不銹鋼制成,設計壓力可達40MPa,設計溫度覆蓋-200℃至600℃,確保設備在工況下穩定運行。

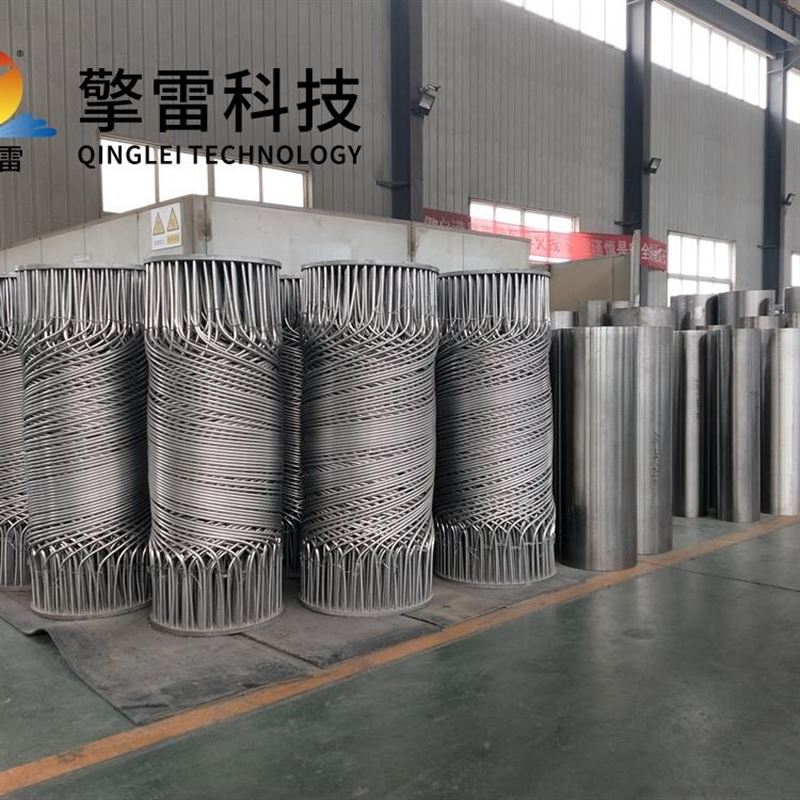

U型管束:由多根無縫鋼管(如Φ19mm×2mm)組成,表面可進行拋光或噴砂處理以提升傳熱效率。其設計使一端固定于管板,另一端可自由伸縮,有效補償熱膨脹差異,減少熱應力對設備的影響。

管板:連接殼體與管束的關鍵部件,通過焊接或脹接固定換熱管,同時起到密封作用,防止流體泄漏。

封頭:位于殼體兩端,通常為橢圓形或蝶形結構,便于流體進出與設備清洗。例如,在制藥行業,封頭設計可支持CIP(在線清洗)系統,確保設備衛生標準。

折流板:垂直于管束安裝,強制殼程流體多次改變流動方向,提升湍流強度。實驗表明,折流板間距減小50%,殼程傳熱系數可提升40%。

支撐結構:包括鞍式支座、耳式支座等,用于支撐設備重量,確保運行穩定性。

三、性能優勢:技術突破與工業價值

熱膨脹補償能力:U型管束設計使其可自由伸縮,有效應對高溫差工況。例如,在核電冷卻系統中,該設備可承受反應堆冷卻劑與殼程水之間高達300℃的溫差,確保安全運行。

傳熱效率提升:通過優化管束排列(如正三角形排列)和增加湍流,傳熱系數可達傳統列管式換熱器的1.5倍以上。在乙烯裂解爐中,其應用使裂解氣冷卻效率提升20%,乙烯產率增加5%。

耐高溫高壓性能:采用碳鋼、不銹鋼等優質材料,可承受高溫(>600℃)、高壓(>40MPa)及強腐蝕性介質。例如,在合成氨工藝中,該設備用于氣體冷卻與加熱,確保反應溫度穩定在450℃±5℃。

易于清洗與維護:設備可拆洗設計便于定期清洗管束與殼體內部,防止結垢與腐蝕。同時,U型結構使管束更換更便捷,降低維護成本30%以上。

四、應用場景:多行業覆蓋與典型案例

化工與石油化工:

石油煉制:用于原油加熱、重油裂解等工藝,承受高溫、高壓與腐蝕性介質。例如,某煉油廠采用U型列管式換熱器回收高溫煙氣余熱,年節能1200噸標煤。

合成氨:在氣體冷卻與加熱環節確保反應溫度穩定,提升氨合成效率。

乙烯裂解:用于裂解氣冷卻,提高乙烯產率至98%以上。

能源與環保:

鍋爐煙氣余熱回收:通過回收煙氣熱量,將鍋爐效率從85%提升至92%,降低能耗15%。

垃圾焚燒煙氣凈化:在煙氣冷卻與凈化環節減少污染物排放,符合歐盟環保標準。

碳捕集工藝:在CCUS系統中用于氣體冷卻與壓縮,助力碳中和目標。

冶金與材料加工:

熔融金屬冷卻:在鋁、銅冶煉中防止金屬氧化,提升產品質量。

高溫爐氣處理:通過氣體冷卻與凈化提高爐氣利用率,降低生產成本。

制藥與食品:

反應釜控溫:精準調節乙二醇/對苯二甲酸等介質的換熱,提升聚酯生產能效。

牛奶巴氏殺菌:通過無菌介質換熱確保產品安全,符合FDA衛生標準。

五、維護與操作要點:保障長期穩定運行

定期清洗與檢查:每季度清洗管束與殼體內部,防止結垢與腐蝕;每月檢查管板、封頭等部件的密封性,泄漏率需控制在0.001%以下。

振動監測與防護:安裝振動傳感器實時監測設備振動情況,防止管束疲勞損傷;設置防護罩避免外部物體撞擊。

智能化維護策略:集成物聯網傳感器與AI算法,實現遠程監控與故障預警。例如,某化工企業通過數字孿生技術優化設備性能,非計劃停機減少50%,運維成本降低40%。

六、技術趨勢與創新:未來發展方向

材料升級:研發碳化硅、石墨烯等新型材料,提升設備耐高溫(>1000℃)、耐腐蝕性能。例如,碳化硅換熱器在氫能源領域的應用使冷凝效率提升50%。

結構優化:通過螺旋纏繞、三維傳熱等設計提高傳熱效率,降低能耗。某企業研發的螺旋纏繞式換熱器傳熱系數突破20000W/(m2·℃)。

智能融合:集成5G通信模塊與AI算法,實現設備遠程監控與預測性維護。預計到2030年,全球U型列管式換熱器市場規模將達22.75億美元,復合增長率5.1%。

結語

U型列管式換熱器憑借其的U型設計與優異的綜合性能,成為工業熱交換領域的核心裝備。從化工領域的節能減排到氫能源領域的高效應用,其技術突破與工業價值持續推動全球工業向更高效、更清潔、更安全的方向邁進。隨著材料科學與智能技術的深度融合,該設備將在未來能源轉型與碳中和目標中發揮關鍵作用。

您的位置:

您的位置: